2010年01月31日

丸子合戦(丸子表の戦い)

天正13(1585)年8月2日、真田昌幸は沼田城(群馬県)の明渡しを拒み、徳川家康の大軍と神川の辺りで合戦しこれを撃退しました。

その後、徳川軍は丸子城に矛先を変え、八重原に布陣しました。昌幸は手白塚(塩川)に出てこれを牽制しました。

8月19日、諏訪頼忠が丸子城の攻撃を開始し、合戦が始まりました。丸子城では真田の家臣、丸子三左衛門(三右衛門)らが少ない兵力で、城を守っていました。

翌日、昌幸は長瀬河原へ出て鉄砲で諏訪軍の背後をつきました。これを見た岡部長盛は軍を三手に分けて出撃し、河原町に火を放って真田軍を退け、辰ノ口側から丸子城に攻めかかりました。

戦いが終ったあと、家康は17状もの感状(感謝状)を部下に与えていますが、この数からみても丸子合戦がいかに激戦であったかがうかがわれます。

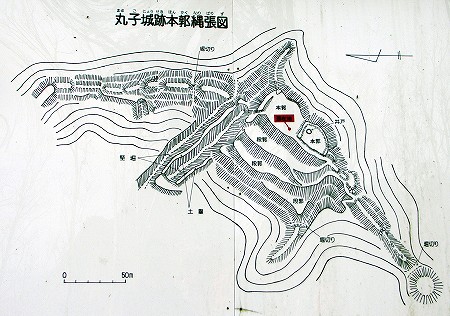

このように丸子城は実際に戦闘が行なわれた山城です。山中には当時の段郭や土塁、堀切りや竪堀などが残り、戦国時代に築かれた城郭の特徴や、歴史のドラマを探る貴重な遺跡となっています。

(看板資料より)

松本市と小県郡とを結ぶ三才山峠に源を発する内村川と小県郡和田峠を源流とする依田川は丸子地籍で合流するが、その両川に抱かれた形の三角状の山塊は通称、城山と呼称され、その頂部には突端に飯盛城、山頂に丸子城、南・北山麓には丸子氏居館と推定される城館などが築かれている。

古代の丸子部(古代の大和和邇氏の部曲)氏の存在とは別に、同氏が歴史に登場するのは寿永2(1183)の円(丸)子小中太をもって初出とされる。

余(依)田氏と共に記されることから、この時期に丸子・依田両氏が隣接して存在したと思われる。

下って『蓮華定院過去帳』には、天文22(1553)年・天正5(1577)年・丸子良存、同8年・依田(丸子)善次信貞らがみえる。同11年「竹石・丸子・和田・大門・内村・長窪才企逆心之由、注進候云々」(『御感書』)と徳川家康に背き、真田昌幸に抗するが制せられ、以後、真田配下となる。

同13年、真田昌幸と徳川家康の戦いで、真田氏の属城となった丸子城が徳川勢に攻められる、いわゆる”丸子表の戦”では丸子平内の名が記されている。

(日本城郭大系より)

丸子城本丸

ここは、丸子城の本郭(戦いのときに武士がたてこもった中心的な場所)跡である。

丸子城(依田城とよばれた時代があった)は戦国時代の山城で、天正13(1585)年、時の城主丸子三左衛門(三右衛門ともいう)が真田昌幸の軍に属して徳川家康の軍と戦った、いわゆる「丸子表の戦いの場」である。

この北側の尾根には二の郭(くるわ)跡がある。

(看板資料より)

本丸からの景色

丸子三左衛門城址の石碑

井戸

この井戸は、いざ戦いという時の用意につくられた溜井戸である。石と石の間に粘土をつめ、雨水をためて飲み水などに使った。

(看板資料より)

堀切り

敵が一気に攻め込むことを防ぐために尾根を切って築いた堀である。本郭(戦いのときに武士がたてこもった中心的な場所)と二の郭(本郭を守るために武士がたてこもった場所)との間の尾根に幾条も見られる。

(看板資料より)

段郭

郭(曲輪)ともいい、城の周囲に石を積んだり土を削ったりして築いた平地で、それぞれの武士団が分担し敵の攻撃から城を守った場所である。この西側の山腹にはいくつも見ることができる。

(看板資料より)

ていねいに解説していただいており、真田や武田に関する山城を訪問する際には、たびたび参考にしております。 25年2月に丸子城を探訪した際には、上部からの美しい眺めに感動しました。 徳川の大軍に攻められたにもかかわらず、この小城が落城しなかった理由も推察できました。 後詰めの存在も大きかったとは思いますが、構造的に3方向から攻める必要があるが、それぞれの連携は困難なのに、守る側は敵の動きが一カ所から全て見通せる上に、上田の後詰めも出撃した瞬間に見通せたと思われる、防衛に適した構造に驚きました。 よくある山城の一つとあなどっていたことを反省した次第です。 ありがとうございました。 またいろいろ参考にさせていただきます。

返信が遅れてしまいすいませんでした。

コメントありがとうございます。

こちらこそよろしくお願いします。